令和元年度 電気工事士試験の実施日程

| 第一種電気工事士 | 第二種電気工事士 | |||

| 上期試験 | 下期試験 | |||

| 試験実施日 | 筆記試験 | 10月6日(日) | 6月2日(日) | 10月6日(日) |

| 技能試験 | 技能1 12月7日(土) または 技能2 12月8日(日) |

技能1 7月20日(土) または 技能2 7月21日(日) |

技能1 12月7日(土) または 技能2 12月8日(日) |

|

| 受験申込期間 ※インターネット申込は初日10時から最終日17時までです。 郵便による申込は最終日の消印有効となります。 |

6月19日(水)~7月3日(水) | 3月13日(水)~4月3日(水) ※筆記試験免除の方も、この期間中の申込となります。 |

▼筆記試験申込期間 8月1日(木)~8月14日(水) ▼技能試験申込期間(筆記免除者対象) 9月4日(水)~9月18日(水) |

|

| 受験料 (非課税) |

インターネットによる申込 | 10,900円 | 9,300円 | |

| 郵便による申込 | 11,300円 | 9,600円 | ||

| ●○電気工事士試験実施方法の変更点について○● |

| >>>第二種電気工事士試験の変更点<<< これまで、上期試験、下期試験のいずれかしか受験できませんでしたが、平成30年より、上期・下期の両方の受験が可能となりました。 |

| >>>筆記試験免除に関する変更点<<< 平成29年度までは筆記試験合格による筆記試験免除の権利は次年度の試験に有効でしたが、平成30年度からは次回の試験に有効となります。 ○上期の筆記試験に合格した場合 ⇒その年度の下期試験にのみ有効となります。 ○下期の筆記試験に合格した場合 ⇒次年度の上期試験にのみ有効となります。 |

| >>>試験地に関する変更点<<< 試験地を、47都道府県すべてに設けます。 |

第二種電気工事士の受験者数

第二種電気工事士の受験者数は年々増加しており、平成29年度には147,454人もの人が、第二種電気工事士資格に挑戦しています。一次試験は約100,000人ほどの受験者がおり、合格率50~60%程度で推移しているため、毎年50,000~60,000人が筆記試験に合格していることとなる。筆記試験合格者は、二次試験となる技能試験を経て電気工事士免状を取得できるが、二次試験は70,000~80,000人が受験し、合格率は60~70%であり、毎年50,000人ほどの電気工事士が誕生しています。

合格率と難易度

第二種電気工事士の合格率は、筆記試験が50~60%、実技試験は60~80%と、比較的高い水準となっています。電気主任技術者のように合格困難な資格ではないので、参考書やテキストをしっかりと勉強すれば、合格することはそれほど難しい資格ではありません。

二次試験の実地試験では、実際にケーブルの切断・接続、ボックスの組み立てなどがあります。欠陥など無く、精度良く、時間内に素早く作成するための練習を何度も繰り返さなければ、合格は難しいです。実地試験の練習キットなどもインターネットにあるので、それを一度購入して、十分に時間を使い、慣れることが合格への近道です。

第二種電気工事士試験内容詳細

筆記試験

▼試験方法:マークシート方式

▼試験時間:120分

▼問題数:50問

| 一般問題 | |

| 科目 | 分野 |

| 電気に関する基礎理論 約5問 |

①電流、電圧、電流および電気抵抗 ②導体および絶縁体 ③交流電気の基礎概念 ④電気回路の計算 |

| 配電理論および配線設計 約6問 |

①配電方式 ②引込線 ③配線 |

| 電気機器、配線器具ならびに 電気工事ようの材料および工具 約7問 |

①電気機器および配線器具の構造および性質 ②電気工事用の材料および用途 ③電気工事用の工具の用途 |

| 電気工事の施工方法 約5問 |

①配線工事の方法 ②電気機器および配線器具の設置工事の方法 ③コードおよびキャプタイヤケーブルの取付方法 ④接地工事の方法 |

| 一般用電気工作物の検査方法 約4問 |

①点検の方法 ②導通試験の方法 ③絶縁抵抗測定の方法 ④絶縁抵抗測定の方法 ⑤試験用器具の性能および使用方法 |

| 一般用電気工作物の保安に関する法令 約3問 |

①電気工事士法、同法施工令、同法施工規則 ②電気設備に関する技術基準を定める省令 ③電気用品安全法、同法施工令、同法施工規則および電気用品の技術上の基準を定める省令 |

| 配線図問題 | |

| 科目 | 分野 |

| 配線図 各約10問 |

①配線図の表示事項および表示方法 |

| ②写真による問題 | |

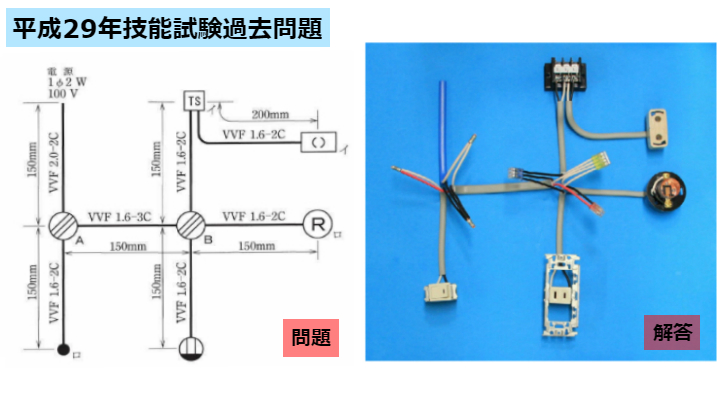

技能試験

▼与えられた材料同士を、40分以内に配線図通りに工事する試験です。

▼与えられた材料同士を、40分以内に配線図通りに工事する試験です。

▼試験時間:40分

▼重欠陥・軽欠陥などの審査基準からの減点方式で採点します。

※重欠陥が1つでも見つかると不合格、軽欠陥は3つ以上から不合格になります。

| 技能試験問題 | |

| 1 | 電気の接続 |

| 2 | 配線工事 |

| 3 | 電気機器および配線器具の設置 |

| 4 | 電気機器・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具の使用方法 |

| 5 | コードおよびキャプタイヤケーブルの取付 |

| 6 | 接地工事 |

| 7 | 電流、電圧、電力および電気抵抗の測定 |

| 8 | 一般用電気工作物の検査 |

| 9 | 一般用電気工作物の故障箇所の修理 |

POINT

技能試験では、工具を持参しなければいけません。

当日、会場での工具の貸し出しは行っていないので、事前に準備しましょう。

電気工事士試験に必要な持ち物

筆記試験

▼受験票

▼受験申込書

▼筆記用具

※電卓の持ち込みは禁止とされています。

技能試験

▼プラスドライバー

▼マイナスドライバー

▼電工ナイフ

▼ペンチ

▼スケール

▼リングスリーブ用圧着ペンチ(JIS C 9711:1982・1990・1997適合品)

▼ウォーターポンププライヤ

上記の工具が試験に必要な指定工具とされています。

あると便利な工具

▼ケーブルストリッパー(VA線ストリッパー)

▼布尺

▼ラジオペンチ(電工ペンチで輪作り出来ない場合)

▼軍手

▼工具袋(腰ベルト)

▼養生テープ

※持参する工具の数量に制限はありませんが、作業机が狭いので、その上に置く工具は他の受験者の迷惑にならないようにしましょう。

※試験中の工具の貸し借りはできません。

※カッターナイフの使用は自粛してください。

※「保護版」は配布されたもの意外使用できません。

POINT

第二種電気工事士試験の受験案内には、実際に出題される問題の候補問題が記載されています。この候補問題を一度全て解いてみて、必要な工具をチェックしておくことをオススメします。

第二種電気工事士筆記試験免除条件

下記条件に該当する場合は、筆記試験が免除となります。条件に当てはまる可能性があれば、第二種電気工事士資格取得の近道になるので、あらかじめ確認しておきましょう。

| 筆記試験免除対象者 | 免除申請時に必要な証明書類 |

| 前回の第二種電気工事士筆記試験に合格した方 | 証明書等、特に必要ありません。 |

| 高等学校・高等専門学校および大学などにおいて経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 | 筆記試験免除用の申込書の証明書欄に学校長の証明をしてもらう。 |

| 第一種・第二種・第三種電気主任技術者いずれかの免状取得者 | 「電気主任技術者免除」の複写 |

| 鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員試験に合格した方 | 「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写 |

| 旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(へ)および(ト)の規定により電気技術にかんし、担当の知識経験を有すると認定された方 | 「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写 |

| 旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 | ①左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」の複写 ②左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科です。)の 卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写 |

第二種電気工事士過去問題

一般財団法人電気技術試験センターのホームページには、平成21年からの過去問題と解答があります。一通り目を通して、実際に問題に触れてみると良いでしょう。